聆听,老血站人讲述那过去的故事

有这样一群人,一年四季,春夏秋冬,无论是黎明时分,还是夜幕降临,你都能看到他们忙碌的身影。

有这样一个集体,因为生命的需要,他们没有假日,只能轮休,面对家人的抱怨,他们无怨无悔,坚守信念。

他们平凡付出,无私奉献,他们就是——血站人。

今天,小编就带大家听听三位老血站人讲讲那些年的血站故事!

无论条件如何艰苦 他们对这份事业依旧爱的深沉

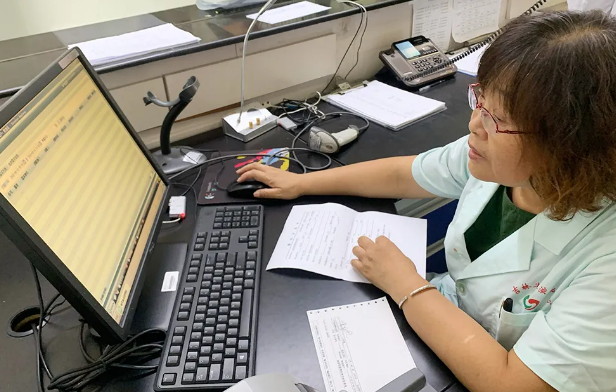

今天的第一位主人公——供血科副主任医师谢小平,小编采访她的那一天,刚好是她在职的最后一天,说起那些年的那些事儿,她侃侃而谈。

资料图

1991年,谢小平任职于当时的体检科,回想那些年,谢小平表示,当时的采血条件和现在相比,可以说是天差地别。虽然条件艰苦,但他们始终恪守各项操作规程,特别是采血前的体检,更是保证血液安全的第一关,必须守住。

资料图

由于市内献血人员有限,他们常常要深入农村采血。因为路况不好,他们经常要带着所有设备坐上马车进入乡村。曾经有一位老护士就因为路面过于颠簸,而被颠下马车的经历。乡村没有专业的采血屋,他们就在老乡家的炕头上采血,为了保证环境的卫生和采血的安全,他们往往要对全屋进行消毒杀菌,保证采血环境和献血者的绝对安全。

资料图

在义务献血阶段,需要走进各个单位进行体检,有些单位职工众多,最多的时候,3-4个血站工作人员一天要体检1000余人,工作量巨大。工作结束后,戴了一天听诊器的耳朵往往连枕头都不敢沾。

虽然当时的条件很艰苦,但他们依旧觉得很快乐,因为他们对这份事业爱的深沉!

为了实现血液“三统一” 血站人费劲了心血

1986年来到血站的樊淑荣,现在任供血科副主任护师,她从采血科、到成分科、再到供血科,34年来,她看到了血站翻天覆地的变化。

1992年长春市中心血站外景

80年代-90年代的老血站,还在儿童医院附近。说起变化,给她感触最深的,还是用血量的巨大变化。当时采血的频率是隔一天一采,其余的时间来做辅助工作,如制作棉签、棉球等。虽然采血的频率没有现在高,但十几位工作人员的采血量,足以供应当时的用血需求。而现在一线60余位采血护士每天采血,临床用血依旧供不应求。

资料图

1995年之前,血液都是由每个医院根据自己的需求自采自供。1995年后,长春市正式实行血液“三统一”管理,即统一管理血源、统一采血、统一供血。这句话说起来简单,但真正要去改变这么多年的采供血规则,血站人真的是费尽了心血。做了很多动员工作,想尽一切办法,来说服医院交还采供血的权利。其他省份很多血站向医院送血,都会收取送血费,但是长春这么多年来,一直都是免费送血的。

现在的我们可能无法体会当时的艰辛,但正因为有他们的付出,才为我们现在的采供血事业发展奠定了坚实的基础。

为了挽救生命 他们曾半夜12点上门采血

夏丽萍为后排右侧第三位

1988年来到血站的夏丽萍,曾任当时血源科的科长,主要负责组织政府机关、企事业单位,以及各个县区、农村的血源招募。在义务献血的年代,市政府会给各级单位布置献血指标,同时会给献血者一定的营养费。除了各单位的集体献血,还在农安、九台设置献血点,带动周边村民义务献血,所以每周每个点各采集两天血液,以此来保障血液供应。

资料图

90年代农村的路况,泥土路居多,一旦遇上下雨的天气,就会变得格外的泥泞。夏丽萍带领团队下乡采血,汽车曾经多次在半路熄火,那个年代的通信也不是特别的发达,每次都要徒步很远找到附近的电业局打电话寻求救援。就在这么艰苦的条件下,常常没有时间吃饭,但夏丽萍带领的采血队员,没有一个人叫过苦,喊过累!

资料图

给夏丽萍留下印象最深的,是曾经有位Rh阴性血患者急需用血,但时间已经半夜12点了,夏丽萍毅然带着采血队员赶赴Rh阴性血献血者的家中,那时农村的夜里真的可以用“伸手不见五指”来形容,他们借着车前微弱的灯光,找到老乡家,进行了血液采集,虽然过程很波折,但为了挽救患者的生命,他们无怨无悔!

采访的最后,三位老血站人也为年轻一代送来了寄语。

★谢小平:希望年轻一代能够严守操作规程,加强技术方面的训练。

★樊淑荣:虽然很舍不得离开,但我相信年青一代的血站人,会让血站的未来越来越好!

★夏丽萍:血站要发展,需要年轻一代更加的努力,找准自己奋斗的方向。

四十余年风雨兼程,长春市中心血站已由建站初期十几人,年采血量不足2吨的小血站发展壮大为今天200余人,年采血量40余吨,具有国内先进水平的现代化血站;移动捐血车也从最开始的1辆,到现在的4辆;献血屋从之前的1-2个,到现在的10余个……

无数成绩的取得,离不开一位又一位血站人不计回报的付出,是你们守护血液安全,守护生命的希望!如果说每一位献血者都是英雄,那你们就是默默守护英雄的人,向血站人致敬!